- Home

- Wagenanschriften

- Home

- Grundlagen

- Stufe 3

- Stufe 4 mit Z7

- Schadbilder

- Home

- Grundlagen

- Stufe 3

- Stufe 4 mit Z7

- Schadbilder

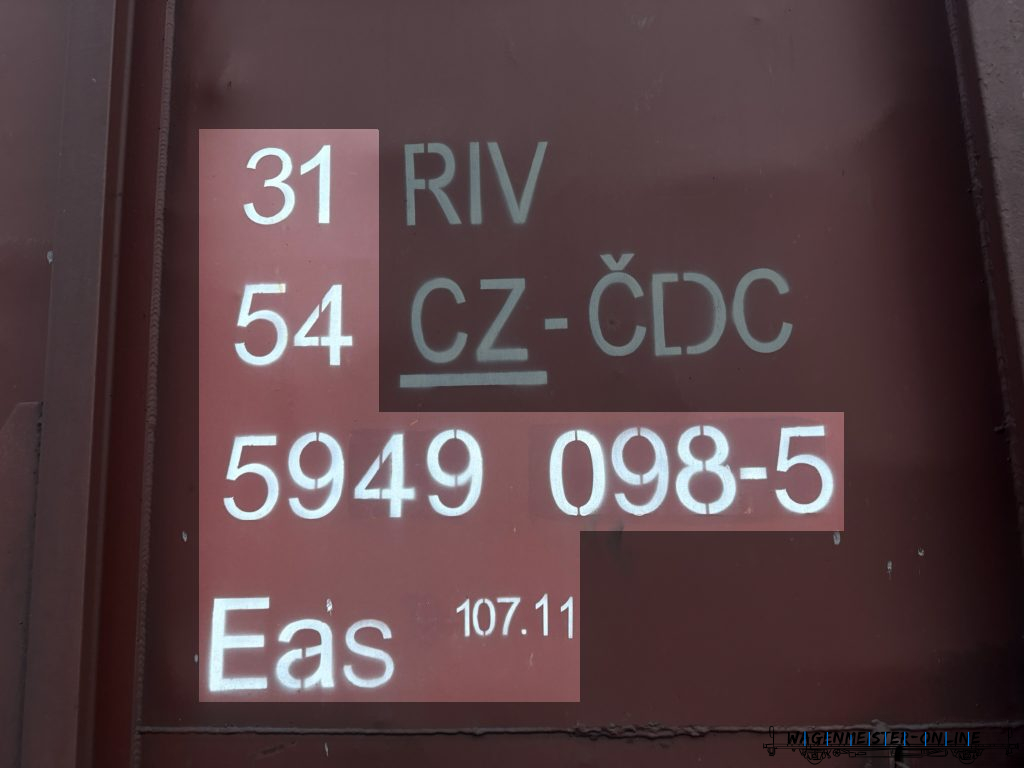

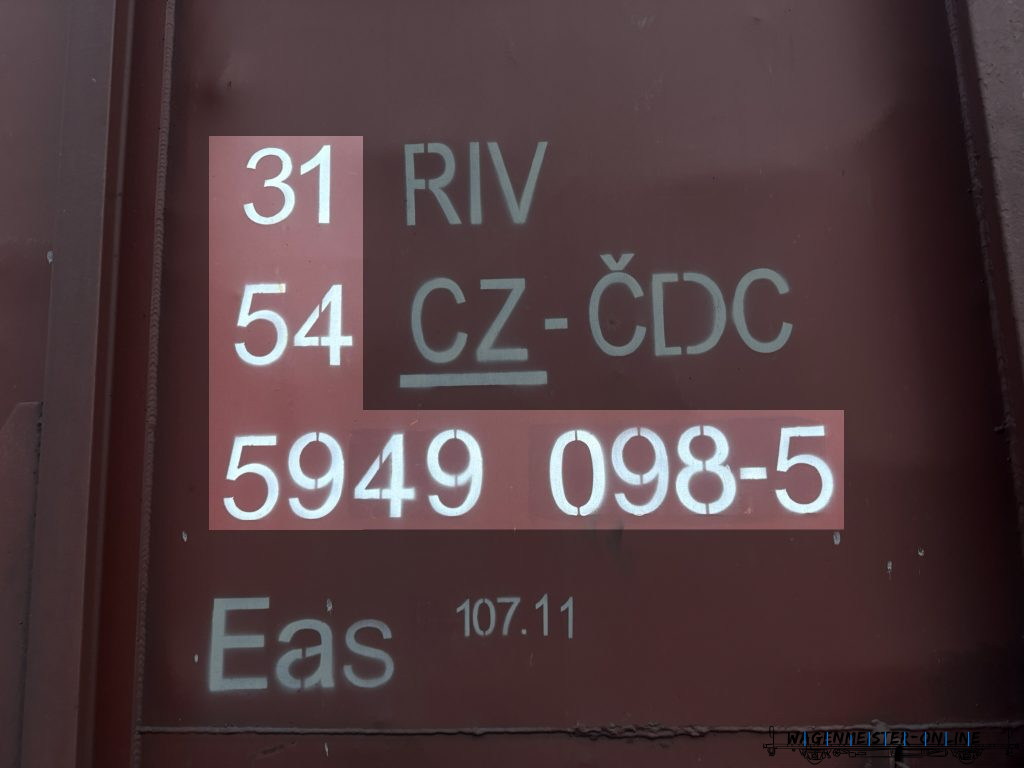

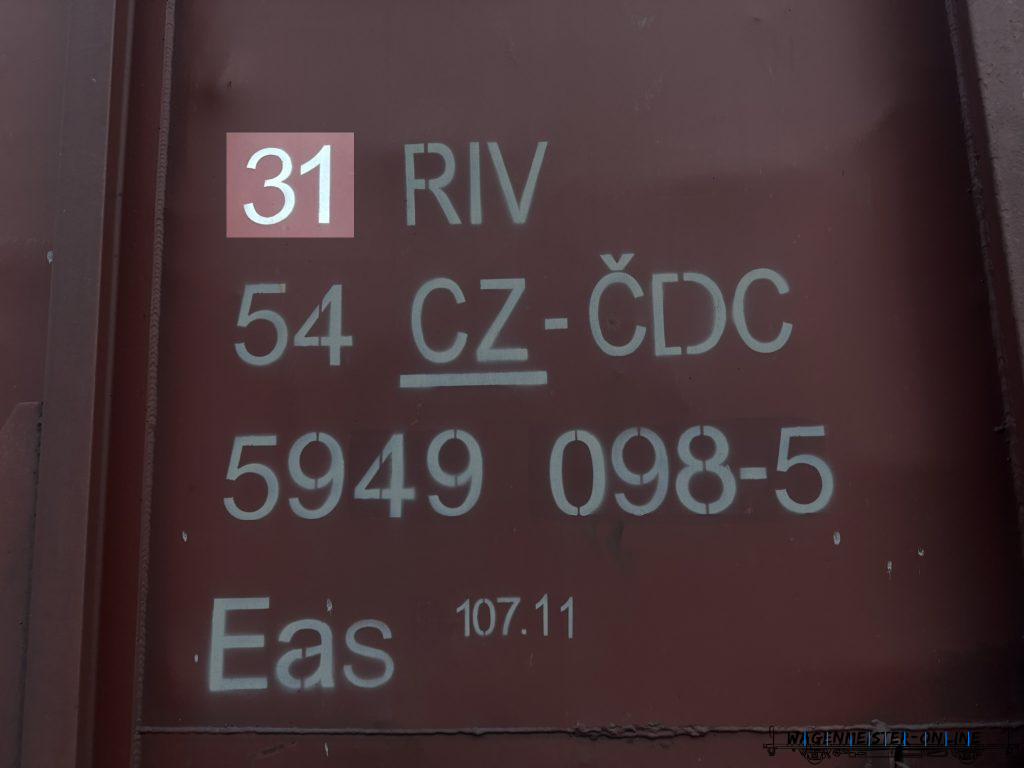

Die Wagenbezeichnung setzt sich aus der 12-stelligen Wagennummer und der Gattungsbezeichnung zusammen (siehe auch nachstehende Erläuterungen).

Die 12-stellige Wagennummer besteht aus insgesamt fünf (5) Gruppen:

Die Kennzahl gibt Auskunft über die Interoperabilitätsfähigkeit, d.h. ob der Wagen in einem die Verwaltungsgrenze überschreitenden Verkehr oder nur im Binnenverkehr eingesetzt werden darf. Außerdem sagt die Zahl aus, ob der Wagen einem gemeinschaftlich betriebenen Wagenpool angehört oder nicht, ob es sich um einen bahneigenen Wagen, einen Privatwagen oder um einen vermieteten und als Privatwagen eingestellten Wagen handelt, und ob der Wagen für unterschiedliche Spurweiten oder nur für eine bestimmte Spurweite geeignet ist (siehe auch Tabelle).

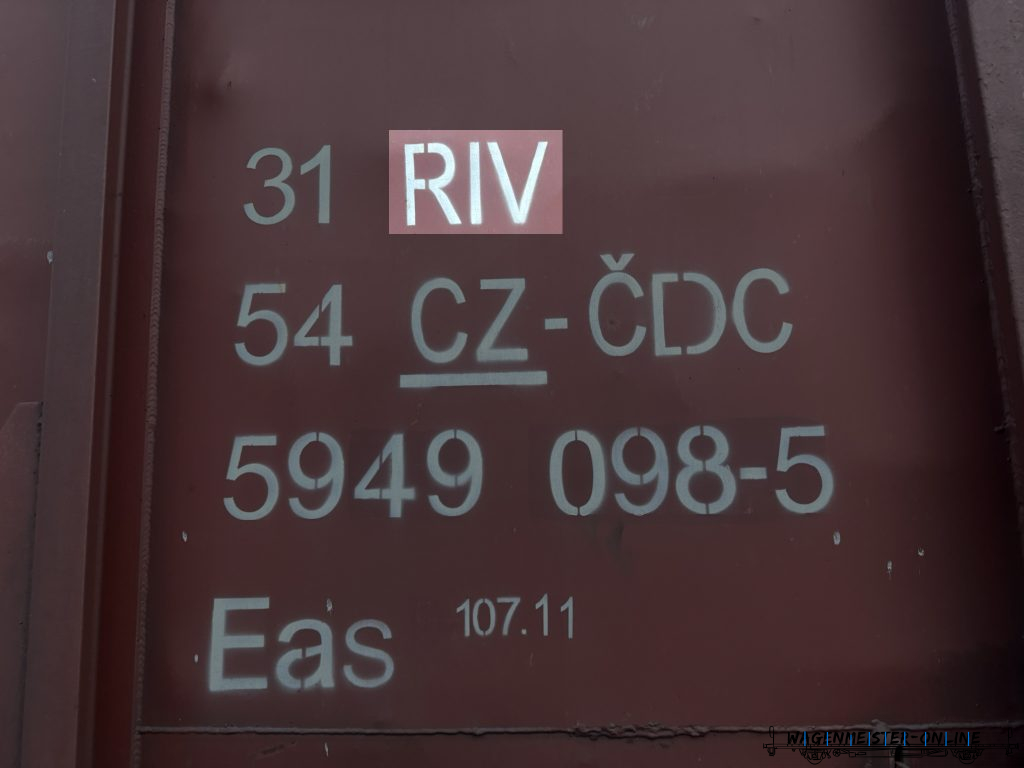

Nach Ablösung des RIV (Regolamento Internazionale Veicoli) durch den AVV (Allgemeiner Vertrag für die Verwendung von Güterwagen) bedeutet das Zeichen RIV außer der Zulassung des Wagens gemäß den geltenden Regeln, dass dieser Wagen den Vorschriften der Technischen Einheit im Eisenbahnwesen (TE) und des UIC-Kodexes und damit allen für den internationalen Verkehr gültigen Vorschriften hinsichtlich seiner Bauart entspricht. Dieser Wagen ist uneingeschränkt zwischen allen am AVV teilnehmenden Bahnen übergangsfähig (zugelassen).

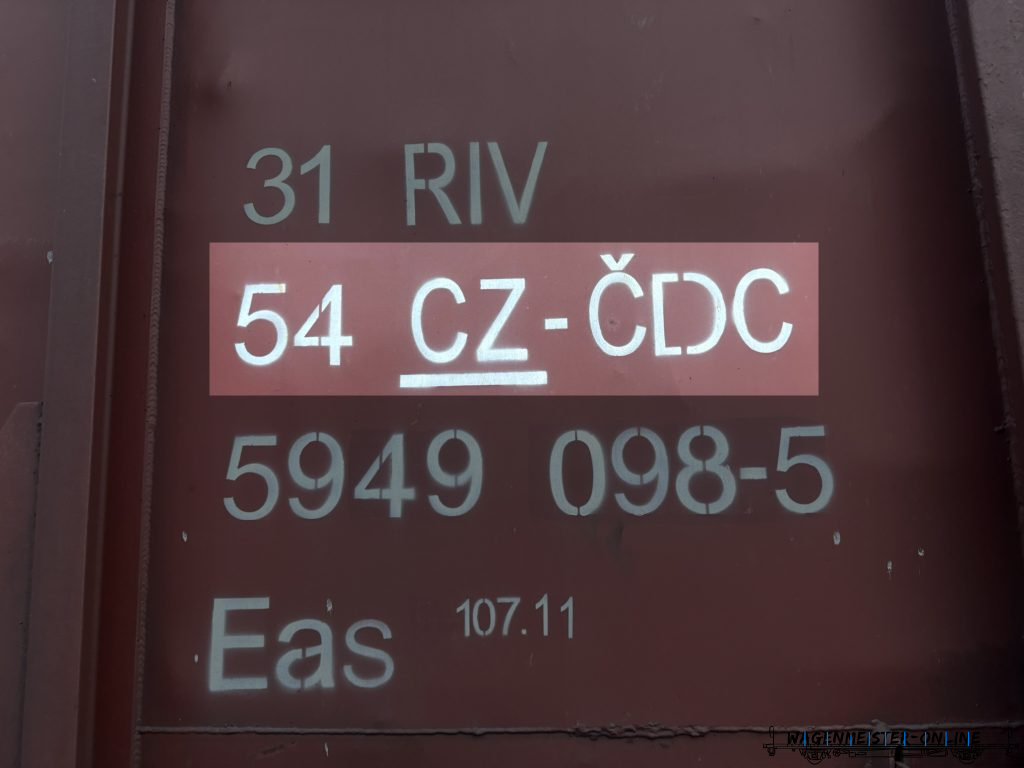

Seit Sommer 2004 wird – an Neubaufahrzeugen und bei Revisionen – neben der 3. und 4. Stelle der Wagennummer ein alphabetischer Code für das Land, in dem das Fahrzeug registriert ist, angeschrieben. Der Ländercode (hier CZ für Tschechien) wird unterstrichen; es folgt ein Bindestrich und ein Halterkurzzeichen (siehe auch Fahrzeughalterkennzeichnung), hier DB für CD-Cargo

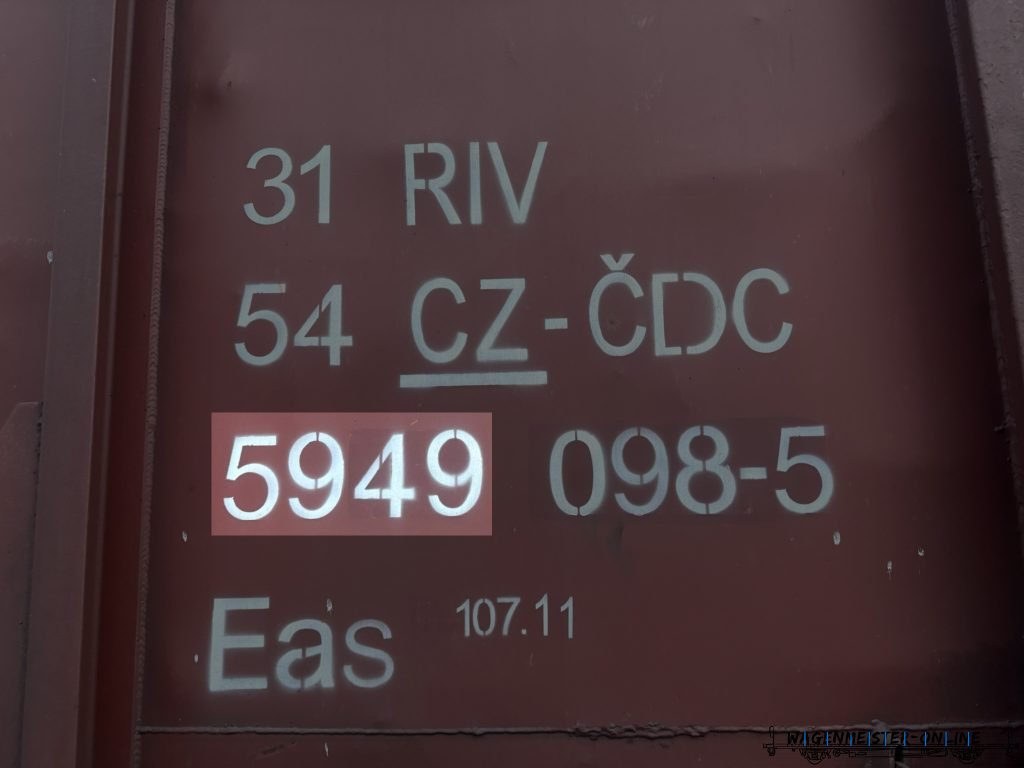

Über die Gattungskennzahl (GKZ) werden wichtige technische Merkmale eines Güterwagens verschlüsselt, und zwar zusätzlich zur Gattungsbezeichnung.

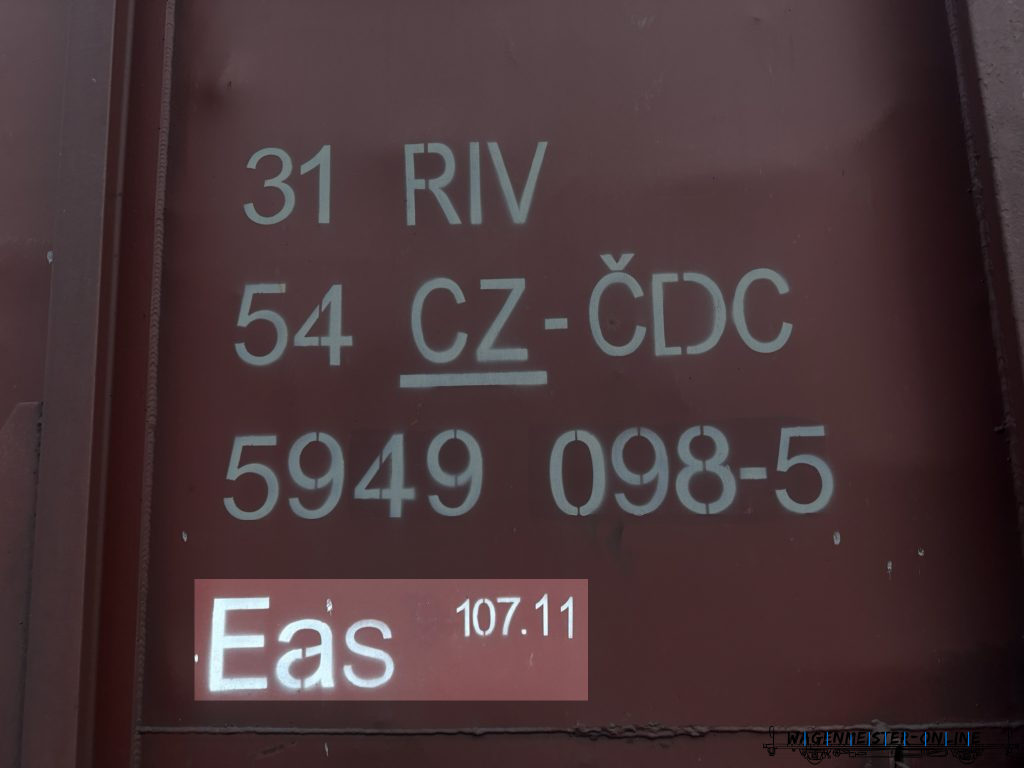

Die Gattungsbezeichnung besteht aus dem groß geschriebenen Gattungsbuchstaben und einem oder mehreren klein geschriebenen Kennbuchstaben.

Der Gattungsbuchstabe gibt Auskunft über die Haupt-Bauart (Bezugswagen, siehe auch Wagenbauart). Die Kennbuchstaben – sie werden auch Nebengattungszeichen genannt – stehen für ergänzende Angaben (siehe z.B. Gattungsbuchstabe H und zugehörige Kennbuchstaben).

Weiteres siehe unter Link

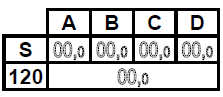

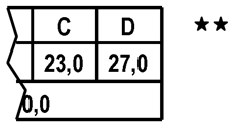

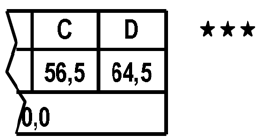

Lastgrenzen in t für Wagen, die in Zügen bis 120 km/h laufen dürfen, wobei die Bremse den Vorschriften des SS-Verkehrs nicht voll genügt.

Lastgrenzen in t für Wagen, die in Zügen bis 120 km/h laufen dürfen, wobei die Bremse den Vorschriften des SS-Verkehrs nicht voll genügt. Die Wagen müssen mit einer automatischen Lastabbremsung ausgerüstet sein.

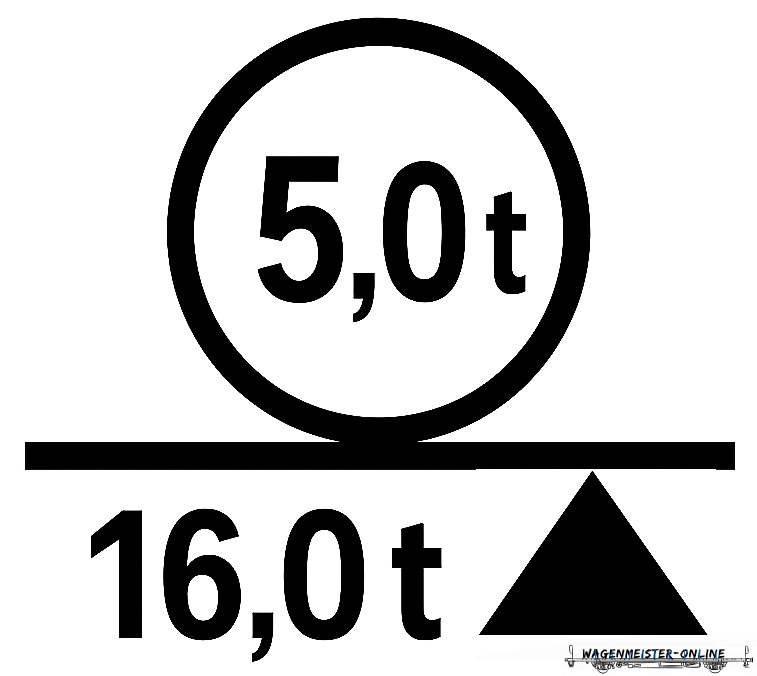

Ist an einem Güterwagen ein nationaler Zusatzraster angebracht, dann weist er darauf hin, dass für diesen Wagen auf bestimmten Strecken eine höhere Radsatzlast zugelassen ist. Daraus ergibt sich eine höhere Lastgrenze. Siehe auch Streckenklassen.

Im „Zulassungsraster“ sind die Bahnen aufgeführt, auf denen der Wagen auf Grund einer Zulassung verkehren darf.

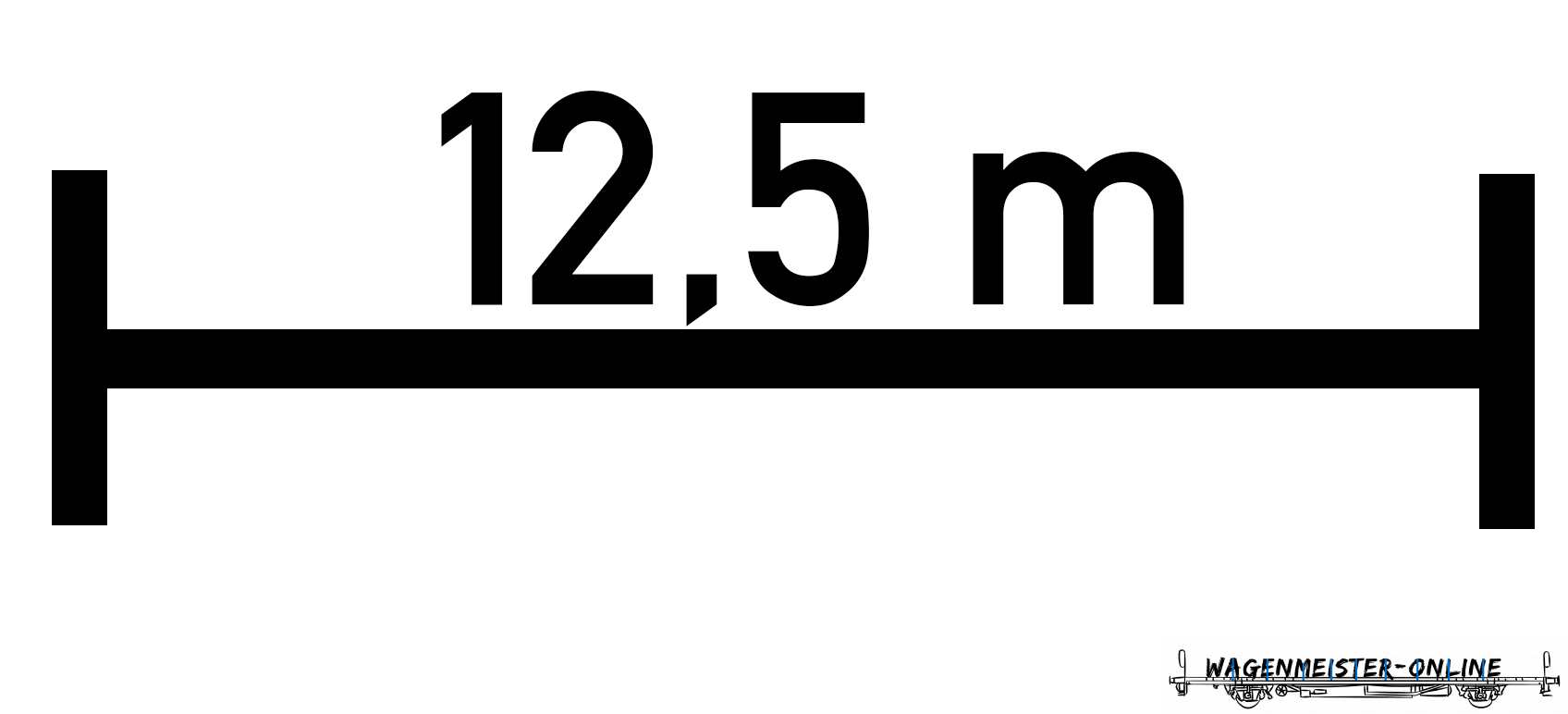

Diese Angabe beschreibt die gesamte Wagenlänge in Meter: entweder die Länge über Puffer (abgekürzt als LüP) oder bei Fahrzeugen mit Mittelpuffer-Kupplung die Länge über Kupplung (LüK).

Die Angabe der Ladelänge erfolgt in Meter

Die Flächenangabe erfolgt in Quadratmeter.

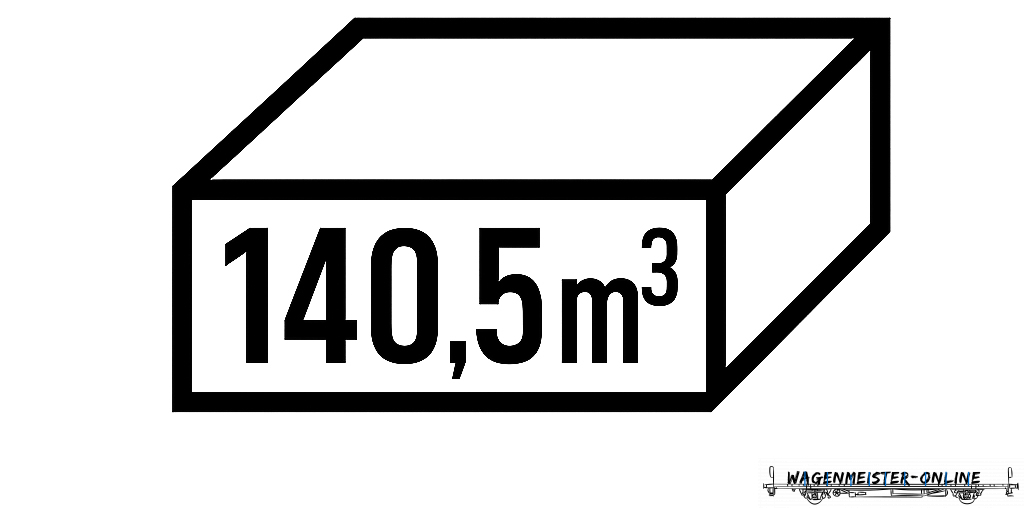

Die Größe des Laderaums wird in Kubikmeter angegeben.

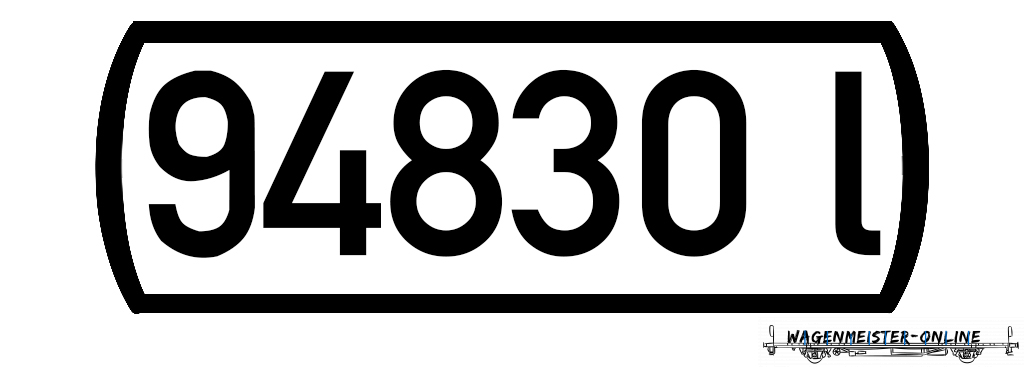

Ladevolumen (bei Kesselwagen) in Liter

Angabe in Meter für den Abstand zwischen

– den Endradsätzen bei 2-achsigen Wagen

– den Endradsätzen in Drehgestellen

– den Drehzapfen bei Drehgestellwagen

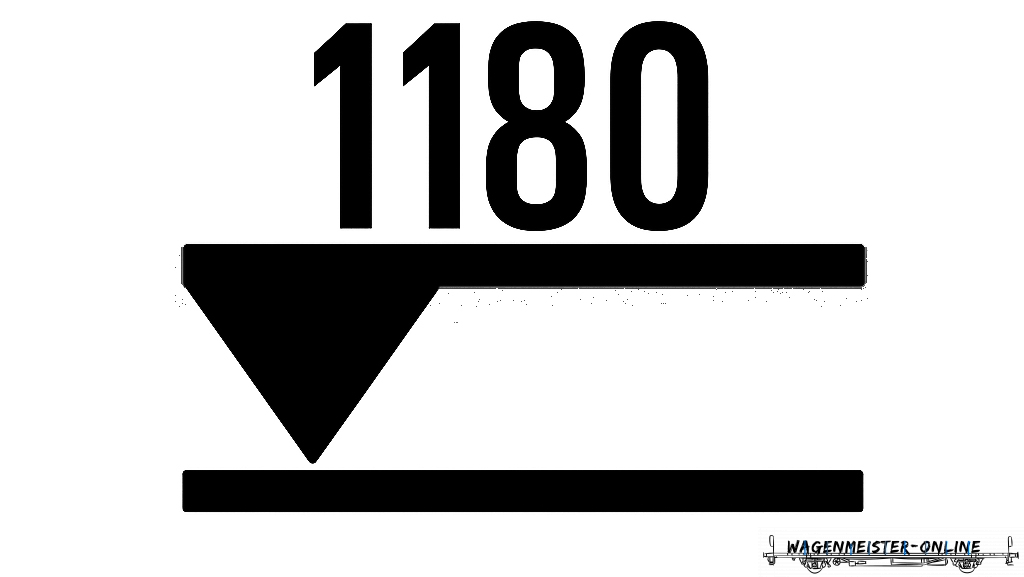

Diese Anschrift erhalten Container-Tragwagen an jedem Langträger rechts, die für die Beförderung von Großcontainern und/oder Wechselbehältern geeignet sind. Angegeben wird die Höhe der Ladefläche des Wagens im unbeladenen Zustand in Millimetern. Man spricht auch von der Aufstandshöhe über Schienenoberkante (SO).

Angabe des maximal zulässigen Laufkreisdurchmessers des Rades (hier 720 Millimeter).

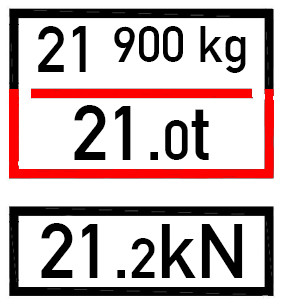

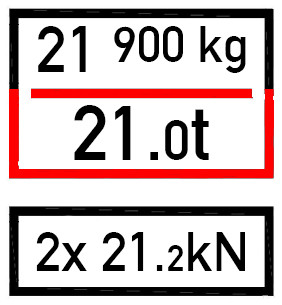

Die Eigenmasse eines Wagens wird in Kilogramm angegeben.

Bei einem direkt unterhalb der Eigenmasse angeschriebenes Gewicht in Tonnen, handelt es sich um das Bremsgewicht der Handbremse.

Verfügt ein Wagen über eine Handbremse, wird das Bremsgewicht der Handbremse direkt unterhalb der angegebenen Eigenmasse angeschrieben.

Dabei wird durch die Art der farblichen Umrandung unterschieden, ob es sich um eine Feststellbremse oder eine Handbremse handelt.

Roter Rahmen (oben):

= Vom Boden aus bedienbare Feststellbremse (Fbr).

Weißer Rahmen (mitte) oder

schwarzer Rahmen (unten):

= Von einer Plattform aus bedienbare Handbremse (Hbr).

Die Festhaltekraft ist die Kraft, mit der ein auf ebenem, geradem Gleis stehendes Fahrzeug bei angelegter Handbremse gezogen werden muss, damit es zu rollen beginnt. Voraussetzung ist, dass die Handbremse mit der nominalen Betätigungskraft angezogen wurde.

Die Festhaltekraft wird in Kilonewton (kN) angegeben.

Ein Kriterium für die Ermittlung der Festhaltekraft ist die Art der Bremsklotzsohlen.

Im Abbildungs-Beispiel beträgt die Festhaltekraft das 1,75-fache des Bremsgewichts.

Bei doppelter Anschrift von Bremsgewicht und Festhaltekraft hat das Bremsgewicht keine Gültigkeit und die Festhaltekraft ist anzurechnen.

Beispiel links (von oben nach unten):

Die bauartspezifische Tragfähigkeit wird angegeben, wenn sie größer ist als die größte Lastgrenze

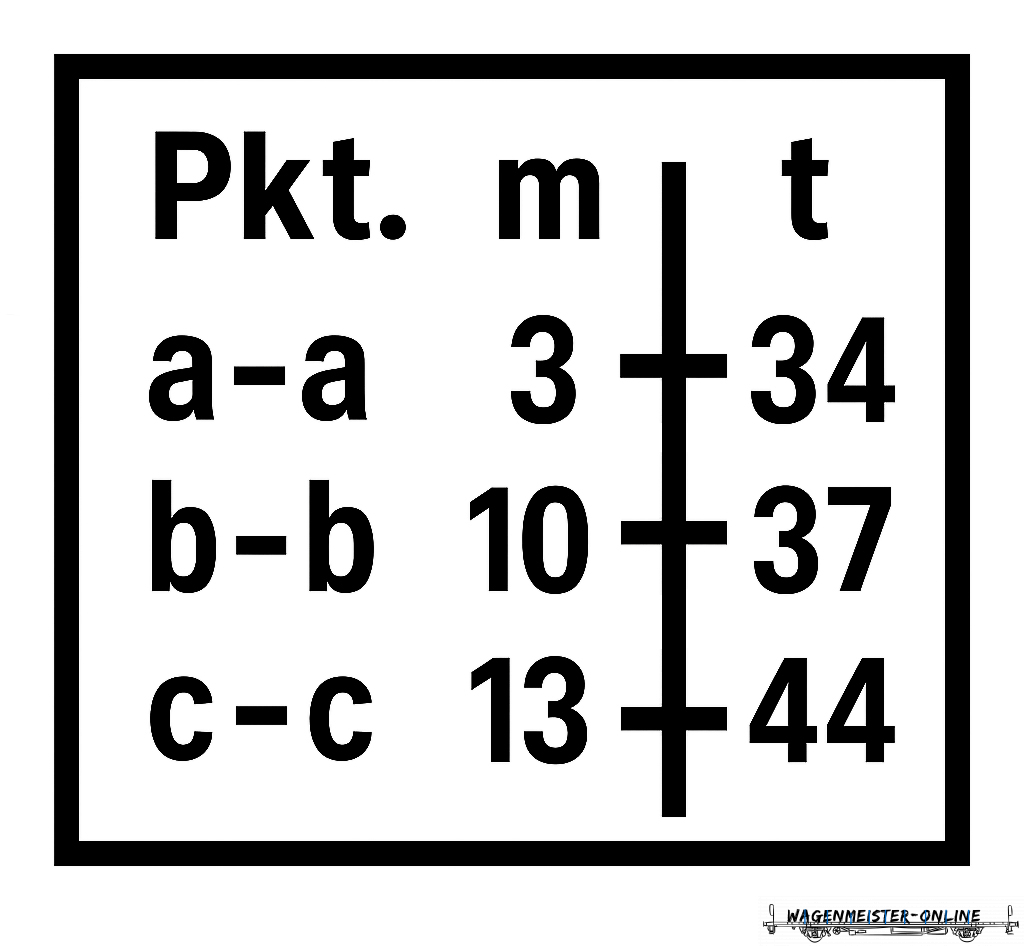

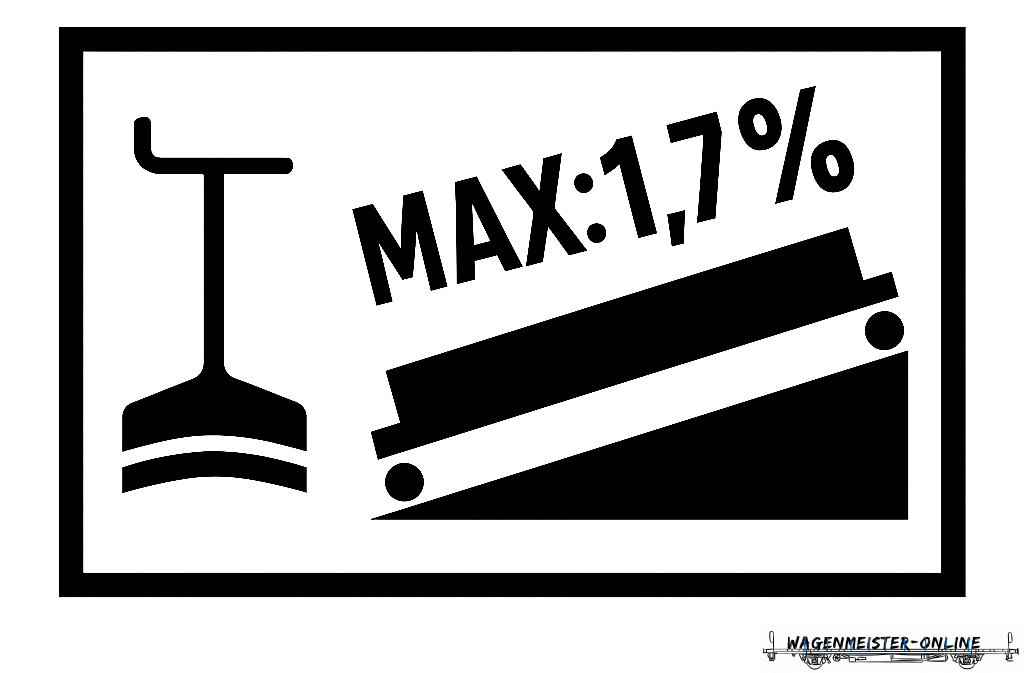

Die Wagenbodenbelastung ist ein Teil der technischen Anschriften auf einem Güterwagen und gibt an, wie stark der Wagenboden belastet werden darf – zum Beispiel durch punktuelle Beladung oder Flächenlast. Diese Information ist wichtig für die Beladungssicherheit und wird meist in der Nähe anderer technischer Daten (wie Ladegewicht, Eigengewicht etc.) auf dem Wagenkasten angeschrieben.

Der Raster gibt an, welches Gewicht ein Ladegut bei einer verteilten Auflage mit bestimmten Auflagelängen an bestimmten Stellen des Wagens maximal haben darf.

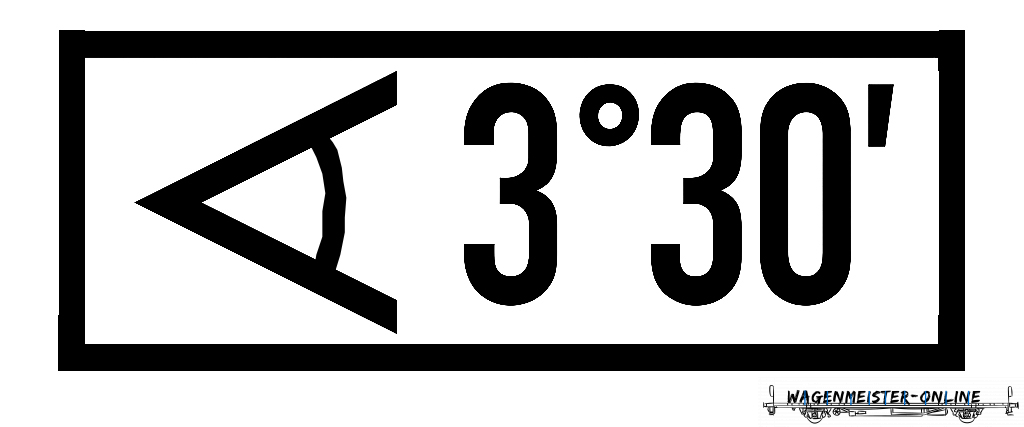

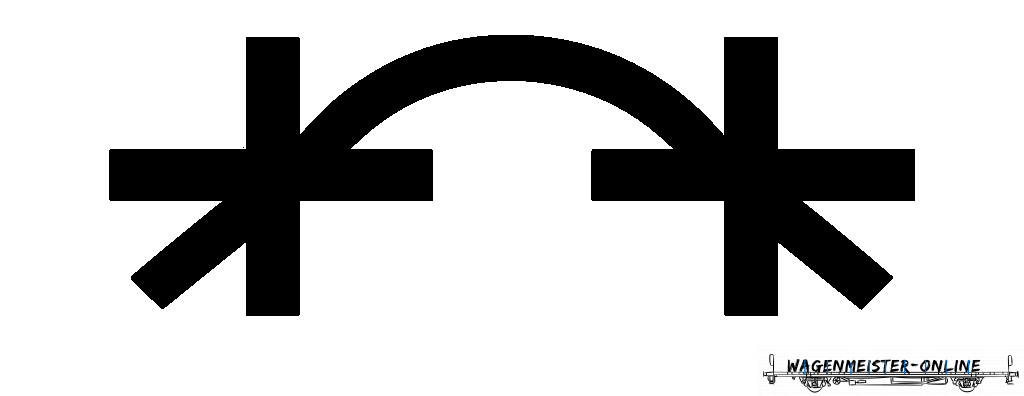

Das „Radius-Zeichen“ gibt an, welcher kleinste Gleisbogenradius befahren werden kann.

Es ist nur erforderlich bei Drehgestellwagen, die nur Bögen befahren können, deren Halbmesser mehr als 35 m betragen. Die Angabe erfolgt in Metern..

Diese Anschrift ist für Wagen erforderlich, wenn beim Befahren von Fähren ein Knickwinkel von weniger als 2°30′ zugelassen ist. Angeschrieben wird der Wert in Grad und Minuten für den höchstzulässigen Knickwinkel.

Eine Anschrift wie im Beispiel links ist erforderlich, wenn ein Wagen „nicht ablaufen“ darf..

Das „Radius-Zeichen“ gibt an, welcher kleinste Gleisbogenradius befahren werden kann.

Es ist nur erforderlich bei Drehgestellwagen, die nur Bögen befahren können, deren Halbmesser mehr als 35 m betragen. Die Angabe erfolgt in Metern..

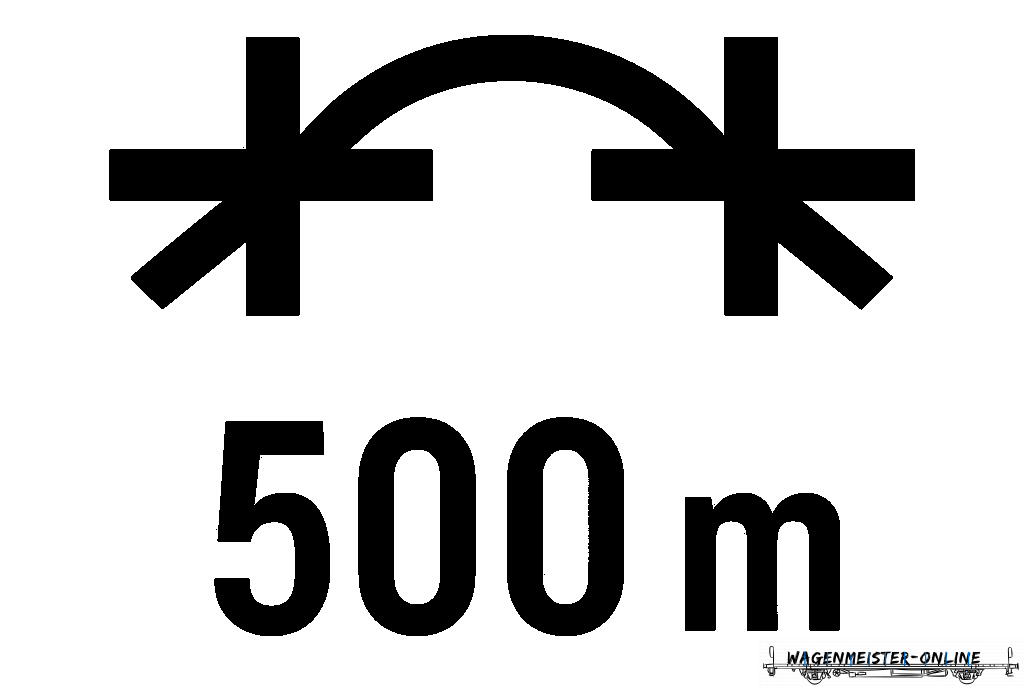

In der Regel dürfen Ablaufberge von Drehgestellwagen nur befahren werden, wenn der Abstand der benachbarten, inneren Radsätze maximal 14 m beträgt. Darf dieses Maß überschritten werden, ist eine Anschrift wie im Beispiel links erforderlich. Angegeben in Meter wird der größte Abstand der benachbarten, inneren Radsätze.

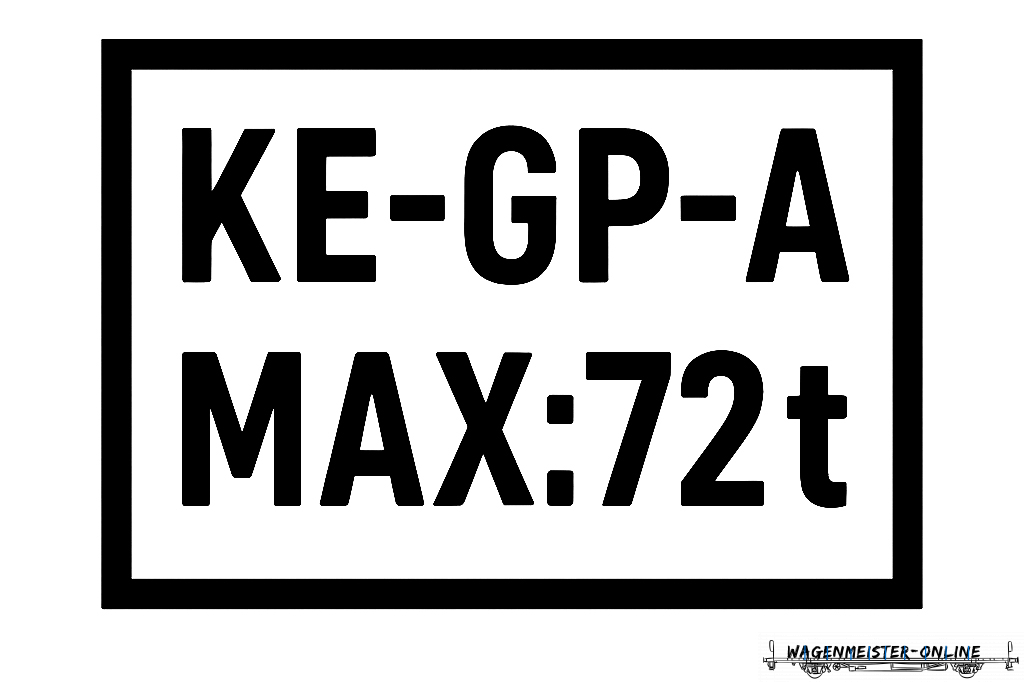

Beispiel: Wagen mit einer Knorr-Einheitsbremse (KE) mit GP-Wechsel und automatischer Lastabbremsung (A). Darunter die Angabe, dass die automatische Lastabbremsung bis zu einem Gesamtgewicht (Wagengewicht plus Ladung) von 72 Tonnen wirkt.

Weiteres siehe unter K-Sohle.

Weiteres siehe unter LL-Sohle.

Weiteres siehe unter Handbremswirkung.

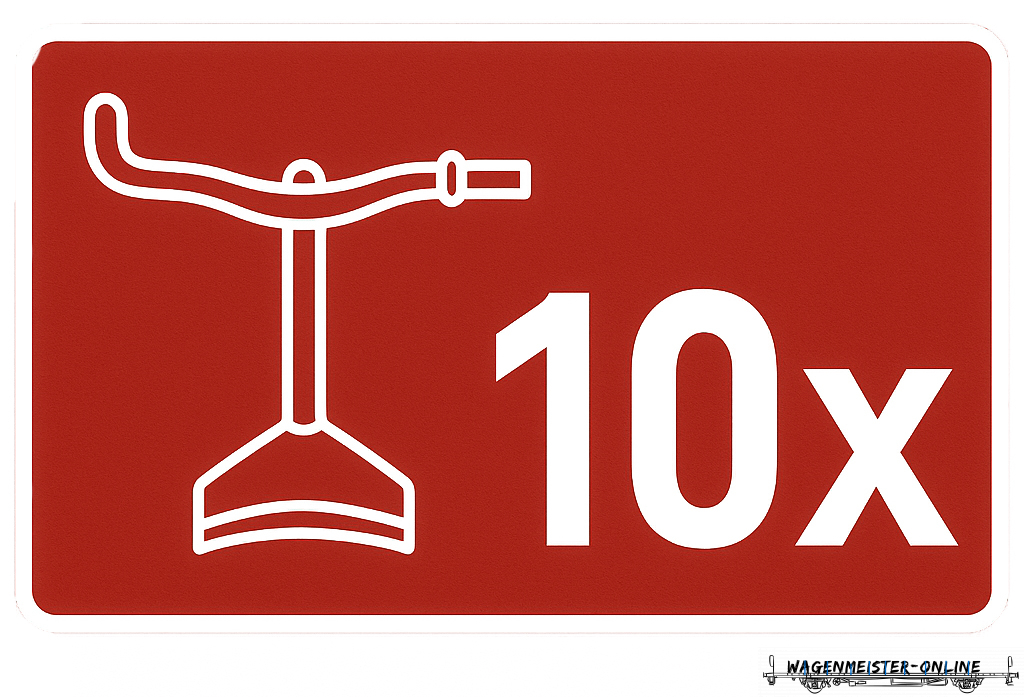

Verfügt ein Eisenbahnfahrzeug über mehr als eine Handbremse, ist dies anzugeben. Neben dem Symbol für eine Handbremse ist dann die genaue Anzahl angeschrieben.

Wagen, die für den Transport von Gegenständen und Stoffen bestimmter Gefahrenklassen zugelassen sind, müssen mit Funkenschutzblechen gemäß Anlage A des UIC-Merkblattes 543 ausgerüstet sein, und tragen ein Zeichen für Funkenschutzbleche.